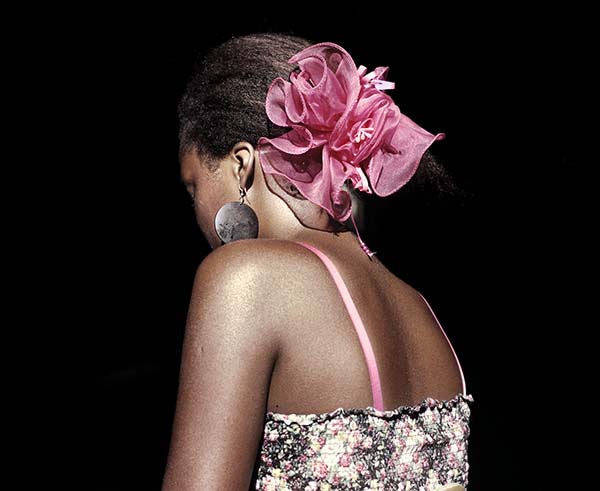

© Michela Palermo. Castelvolturno, Campania, Italia (ongoing). Eliana, nata e cresciuta a Castel Volturno. I suoi genitori sono di originari di Lagos, Nigeria

Punto di Svista prosegue con l’inchiesta sulla fotografia documentaria in Italia. La quarta intervista è con Michela Palermo, una fotografa che rivolge lo sguardo verso il suo vissuto; sceglie di raccontare storie legate alla sua terra e seleziona tutti quei segni della realtà che le sono necessari per poter comunicare agli altri qualcosa che non necessariamente riguarda solo la sua sfera personale. Il tutto per affrontare questioni di carattere collettivo.

La tua fotografia sembra andare verso il fotogiornalismo, ma è ben evidente che non ti fermi alla semplice rappresentazione della realtà. Nelle tue immagini si percepisce un approccio più personale, autoriale e non legato a certi stereotipi. Cosa ti ha portato a questa impostazione?

Prima di arrivare alla fotografia ho studiato scienze politiche; mi sono occupata di studi di genere, ho scritto la mia tesi sui diritti delle donne attraverso una lettura di genere e l’impianto teorico della tesi si basava sul come mettere in discussione il soggetto parlante. Attraverso questi studi, ho elaborato il concetto di mediazione della realtà che mi circonda. Questo momento di formazione mi ha fatto riflettere e mi ha portato a pormi molte domande. Cosa comunico attraverso la fotografia? Chi rappresento? Come lo rappresento? Esisto io come soggettività e non sono universale nella mia visione; non potrei raccontare tutto ma ne potrei fornire la mia personale prospettiva. Questa modalità mi aiuta perché mi pone dei confini che potrei comunque riuscire a scavalcare. Chi mi legge e guarda le mie immagini invece ha un’altra possibilità, una prospettiva singola. Cerco di sviluppare una ricerca mirata verso determinati soggetti; posso raccontare solo quelli e solo in un modo.

Ho avuto anche esperienza come assistente in alcune gallerie ma ad essere sincera posso dire che è un mondo un po’ chiuso e forse anche autoreferenziale. Inoltre, ho voluto avvicinarmi all’editoria e ci ho provato guardandomi intorno e soffermandomi su quello che era più vicino a me. Nel tempo ho trovato qualcosa che mi potesse dare la possibilità di raccontare una storia che non riguardasse soltanto la mia dimensione personale ma potesse richiamare qualcos’altro e questo, ripeto, l’ho mutuato dagli studi di genere e dal fatto che esiste una soggettività che va espressa, un io narrante e non universale.

Hai studiato a New York e hai avuto esperienze di studio anche in Francia. Puoi dirci quanto questi studi hanno contribuito allo sviluppo del tuo percorso personale e in che modo ti hanno formato? Ritieni necessario frequentare scuole di questo tipo?

Studiare, avere una formazione e una cultura, è fondamentale per costruire una personalità. Dopo l’università e delle brevi esperienze con un collettivo fotografico, ho capito che mi interessava fare questo lavoro e che avevo bisogno di una formazione tecnico/culturale che mi potesse aiutare ad entrare più a fondo in quello che volevo fare. A New York ho frequentato un’ottima scuola; un eccellente ambiente. Non è tanto il corso di studi ma è il luogo che è estremamente stimolante. Lì si parlava di fotografia tutti i giorni, ne vedevi tanta e c’era la possibilità di confrontarsi quotidianamente con gli allievi e gli insegnanti. Sono sicura che di questo non se ne possa fare a meno; non è solo una questione di tecnica ma piuttosto l’uso che se ne fa. Ho avuto accesso a scuole di pensiero diverse e ho potuto confrontarmi con un panorama ampio. Non è tanto quello che ti insegnano ma lo stimolo che ti danno per poter coltivare la tua propria sensibilità. Le scuole in Italia non sono proprio così, è tutto meno accessibile. Da New York poi andai in Francia, ad Arles dove le scuole hanno un’impostazione diversa rispetto a quelle di New York, ma sempre formativa e di confronto. Non credo che sia l’unica via ma oggi forse non si può prescindere dal confronto, dallo studio e dalla critica.

La tua produzione fotografica contiene approcci differenti: dalla produzione di My Broken World dove il paesaggio è il soggetto principale ma anche molti ritratti come in Castel Volturno per arrivare poi ad una fotografia più intimista e quindi meno documentaria come nel lavoro As I Was Following You. Queste rappresentano le fasi di un tuo percorso di crescita o sono semplicemente sfumature che sono parte della tua personalità?

Io sono partita da una fotografia più intimista legata alla mia ricerca interiore e poi mi sono concentrata in altre cose, cercavo altri interlocutori. Non credo che questi miei approcci siano scollegati tra loro; sono aspetti che si nutrono a vicenda. A volte quando realizzo dei ritratti è come se facessi dei paesaggi; ho la sensazione che gli alberi possano dirci qualcosa, esattamente come un volto. In Castel Volturno, ho cercato uno scambio tra i piani e ho trovato paesaggi che potevano rappresentare certi volti. Io non ho fatto scuole di fotogiornalismo per cui questo mi ha consentito di staccarmi da certe dinamiche, di avere molta più libertà, più spazio per vedere le cose senza rinchiudersi nella ricerca ossessiva di una storia. Anche l’esser cresciuta in uno spazio non urbano mi ha influenzato molto su come io osservo il paesaggio e le cose che mi circondano.

In My Broken World e in Sylicon Volley si percepisce la tua esigenza a spostare lo sguardo verso il tuo vissuto. Quale rapporto c’è tra la tua storia e l’esigenza di fare fotografia?

Quando sono tornata dall’estero non è stato semplice iniziare a fotografare e cercare nel mio vissuto delle cose che mi parlassero e mi aiutassero a comunicare al di fuori. È stato però il primo passo che mi ha consentito di esercitare il mio sguardo. La fotografia è una pratica che non può non partire da me; io riesco a parlarti meglio di quello che conosco, ma questo non vuol dire che guardo esclusivamente il mio mondo. L’esperienza di My Broken World è stata quella di trovare nel mio vissuto elementi importanti da far emergere. Penso che la fotografia, il decidere di raccontare delle storie, il sentirsi coinvolti siano delle cose che possano diventare un’emergenza dentro di te. Senti la necessità di farlo. Raccontare la ricostruzione, il post-terremoto (in Irpinia, ndr), questo è stato il primo passo; sono cresciuta con quei segni intorno a me. Per esempio, non ho nessuna memoria, non ricordo nulla di quel momento, ma ècomunque una cosa che mi riguarda. I racconti che ho sentito e i ricordi degli altri hanno nutrito il mio immaginario. Io la vedo anche come una sorta di strategia, ho scelto quei luoghi perché sapevo che era meglio per me stare lì; conoscevo il luogo dove perdermi.

Puoi dirci se la tua ricerca ha sempre un fine documentario? La maggior parte dei tuoi lavori provano a far emergere delle problematiche sociali soprattutto nel nostro paese. Pensi che sia solo questo il tuo ambito?

Si, c’è un fine documentario ma penso anche che nell’approccio documentaristico ci siano molte sfumature. A me interessa provare a raccontare storie e sviluppare una riflessione che non sia solo individuale ma che faccia riferimento a un vissuto collettivo. Da parte mia c’è una ricerca rispetto a un valore immaginario della fotografia. Quello che vedo è quello che io percepisco, quindi quello che io immagino delle cose che fotografo. Allo stesso tempo sono sicura che le mie fotografie costituiscano un documento; c’è un impianto che le fanno diventare documento. Non credo che ci siano aspetti positivi onegativi, ma più che altro un’articolazione del discorso su più livelli.

È interessante la tua propensione a rivolgere lo sguardo verso le nuove generazioni. Qual è il tuo interesse verso quel mondo?

Un po’ mi interessano le soglie, dove le cose perdono simmetria. Il terremoto, a parte il trauma, è stato un modo di guardare prima e dopo il paesaggio, una cesura che terminava una fase e ne apriva un’altra e le nuove generazioni sono un po’ questo, sono soggetti dove questo slittamento si percepisce, sono adulti e non adulti, sono identità in divenire; rappresentano qualcosa che sta cambiando. Mi sembrano portatori di un insieme di contraddizioni che servono per capire e percepire i cambiamenti del paese.

Quando inizi un progetto parti da un’idea precisa che poi elabori visivamente, oppure lavori con maggiore libertà di azione e ti lasci “prendere” dalle cose che ti circondano in maniera del tutto naturale?

Non ho una regola, mi sento molto indisciplinata. Non ho ricette ed è tutto nel divenire e in piena libertà. Per Castel Volturno è stato cosi. Ho bisogno di stare sul luogo e di aspettare e a volte trovo qualcosa, una traccia, un elemento che non sempre seguo ma che mi può servire da spunto per portare avanti il progetto.

In che modo costruisci il tuo “discorso personale” e come utilizzi gli elementi del linguaggio visivo?

Mi fido del mio punto di vista, di dove e come guardo. Cerco la luce che mi piace e che riconosco a livello estetico ma che non percepisco solo in questo modo. A volte ciò che mi fa scegliere di scattare una foto piuttosto che un’altra credo non abbia a che fare solo con la questione visiva. Può essere un odore, una sensazione, un sentire quello che c’è intorno a me. In certe inquadrature utilizzo le quinte per avere più piani di lettura; tutto ciò fa parte di qualcosa che ancora sto elaborando. Inoltre, ho un rapporto materico con l’immagine, l’uso della pellicola mi consente di fare cose che con il digitale non potrei fare.

© Michela Palermo. My Broken World, Irpinia, Campania, Italia, 2010

© Michela Palermo. SYLICON VOLLEY, ritratti, Irpinia, Campania, Italy, 2010

© Michela Palermo. Festival, Napoli, Campania, Italia, 2010

© Michela Palermo. Gomorrah Real Estate, Campania, Italia, 2012