Federica Chiocchetti: Durante la nostra prima conversazione sul tuo lavoro hai detto molte cose che mi hanno colpito, in particolare due: “fotografo per dimenticare, e per riscrivere daccapo quello che è stato” e “mi piace più tornare nei posti che andarci per la prima volta”. Mi incuriosisce molto questa tua insistenza nel tornare in vite passate, come pure il tuo accumulare materiale fotografico che poi per anni non tocchi e riaffiora rarefatto e alterato dopo molto tempo. Potresti raccontarci come sei arrivata a questa poetica dell’immagine quasi paradossale basata sul “margine di errore, la svista, il fuori registro”?

Michela Palermo: Interpreto la fotografia come atto creativo, anche quando ne ho fatto un uso più documentaristico possibile (ho lavorato come fotografa editoriale per diversi anni): apprezzo il medium per quel confine labile fra realtà e visione soggettiva. Viviamo in un tempo in cui il vocabolario visivo, le esperienze ottiche di ognuno di noi, sono deflagrate nel processo di tecnologizzazione delle nostre esistenze, e di tutto questo io ne ho percepito la vertigine mentre intraprendevo il mio percorso di formazione e imparavo a fotografare nella camera oscura della scuola che ho frequentato.

“The untitled box” è nato cosi: note a margine, appunti di un’esistenza nomade, quello che fotografavo quando non lavoravo ai miei progetti fotografici. Negli anni ho accumulato materiale cosi personale da rispondere invece a una serie di archetipi visivi e in grado di restituire una cifra al mio sguardo, e la sedimentazione di questa visione è stata possibile solo attraverso un lungo processo di fotografie “sbagliate”, errori, prove, tentativi, revisioni che alla fine hanno rivelato avere una loro essenza.

FC: Come si coniuga il tuo lavoro con le fanzines, la collaborazione con Baco about Photographs e questa recente installazione di collage presentati all’interno di teche, in cui tempi, personaggi e luoghi si confondono misteriosamente come in sogni un po’ sfuocati?

MP: Negli anni ho iniziato a progettare delle fanzines con queste fotografie che non riuscivo a veicolare in altra maniera: scansionavo (male) i negativi archiviati in maniera disordinata, e ne creavo pubblicazioni lo-fi dove il dispositivo stesso dell’impaginato–il formato, la relazione fra il margine della pagina e l’immagine, la sequenzialità e le associazioni create nel flusso delle fotografie- contribuiva a suggerire delle narrazioni, andando oltre le coordinate spazio temporali del mio lavoro, e prendendo vita a se.

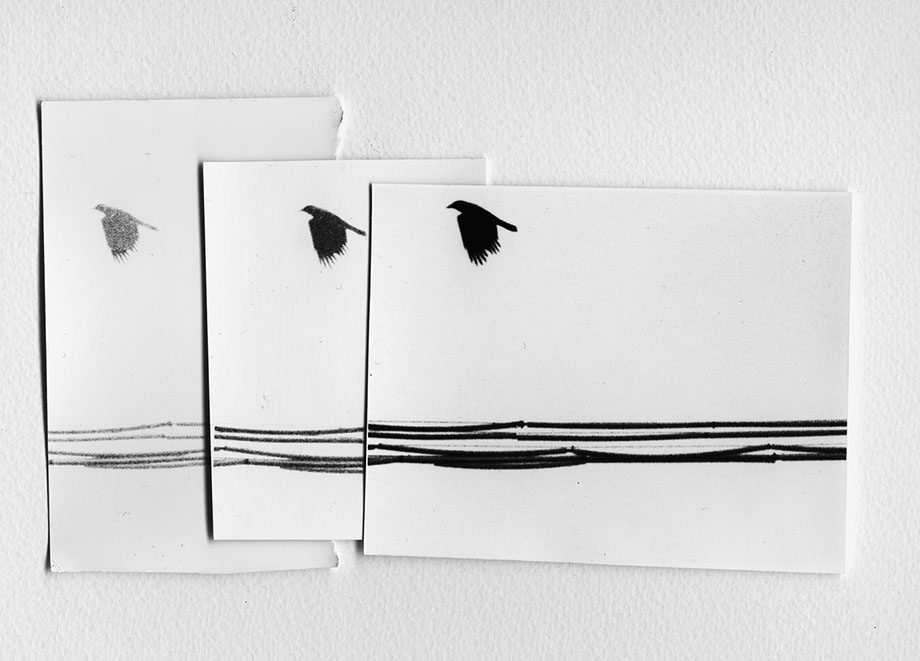

In 10 anni ne ho autopubblicate 5 (la prima pubblicazione “As I was Following You” è del 2010, l’ultima “Beyond the Dust” è del 2018). Tutto questo mi ha permesso di capitalizzare il mio lavoro, di non disperderlo: ho creato una “scatola” appunto, un progetto editoriale fatto di fanzines e libri d’artista dove le immagini sono state custodite. Quello che è accaduto successivamente è che queste immagini sono iniziate a scappare dalle pagine delle pubblicazioni e a diventare delle installazioni. In maniera organica credo di essere ritornata alla matrice delle mie visioni, ai negativi, e in questo tempo si è verificato l’incontro con la camera oscura di Baco about photographs.

L’intensità della stampa ai sali d’argento (il processo chimico che crea l’immagine fotografica) ha ridefinito la qualità del mio osservare. E le teche sono ancora un passo successivo, sempre in linea con questa poetica del fuori registro: ho recuperato i test di stampa della camera oscura, li ho trasformati in frammenti, reperti, da assemblare in nuove visioni in dialogo con il lavoro fatto in questi anni.

FC: Il tuo percorso è partito da una formazione molto radicata nella politica, l’ultimo titolo della tua fanzine è Beyond the Dust che hai preso da un testo della tua bibliografia di tesi in Storia del Pensiero Politico Contemporaneo, sulla globalizzazione e le politiche di identità. Guardando il tuo lavoro oggi, di primo acchito sembra che tu ti sia allontanata dalla riflessione politica, ma non ne sono del tutto sicura…

MP: “Beyond the dust”, di tutte le fanzines che ho creato, è stata quella più legata al processo: l’ho costruita scansionando le pubblicazioni precedenti (processo che fa perdere qualità alle immagini), strappando e incollando in nuove tavole, e rieditando e impaginando di nuovo in un’unica pubblicazione. In qualche maniera credo sia stata una specie di punto di non ritorno nella mia relazione con la fotografia (relazione asimmetrica, perché partivo non più dalla fotografia, ma dall’impaginato) e poi, di contrappunto a tutto questo, c’è stato il ritorno alla relazione con la camera oscura, al processo di stampa fotografica e la ricerca di una specie di essenza nella tecnica della camera oscura. Ecco in tutto questo fare e disfare della mia pratica, sicuramente la riflessione sul Simbolico, la teoria del sé, la questione del margine, gli echi di un pensiero critico di matrice femminista sono tuttora motore di riflessione sul mio atto di “guardare”: è la mia educazione sentimentale e non credo di poterne prescindere.